企業買収の流れと手法。メリットやデメリット、成功のポイントを解説

企業の買収は、どういった流れで実行されるのでしょうか。買収の方法や手続きに加えて、買収を行うメリット・デメリットも解説します。実際の成功事例・失敗事例を通じて、買収を成功させるポイントも理解しましょう。まずはプロセスを知ることが大事です。

「TRANBIは、ユーザー登録数20万人以上を誇る国内最大級のM&Aプラットフォームです。常時3,300件以上のM&A案件が掲載されており、気になる売り手に直接アプローチができます。まずは、希望の案件があるかを見てみましょう。

無料会員登録をすると『新着案件通知メール』が届くため、理想の案件にいち早く出会えます。

具体的なM&A案件を見たい方はこちら|トランビ 【M&Aプラットフォーム】

買収とは?

買収とは、他社の事業または会社の経営権を買い取ることで、株式会社を買収する場合は、株式の過半数を取得することを指します。まずは、買収の具体的な意味やパターンを理解しましょう。

買収の意味

M&Aにおける『買収』の意味は、『他社の株式を買い取って傘下に入れること』です。

一般的には過半数の株式を取得すると、買収が成立しますが、条件によってはそれ以下でも買収は可能です。

株式の過半数を保有すれば、株主総会で普通決議を通せるため、事業運営をコントロールするのであれば、過半数の取得を目指します。

さらに2/3以上を取得すると、株主総会の特別決議を成立させられるので、実質的に経営を支配することが可能です。

買収された企業は、株式を買い取った企業の子会社またはグループ企業となり、事業を続けます。片方の会社が消える、会社の合併とは形式が異なります。買収と合併両方の意味を含む『M&A』も、企業買収と同様の意味として使われる用語です。

友好的買収と敵対的買収がある

買収には主に『友好的買収』と『敵対的買収』の二つのパターンがあります。企業同士の関係によって、意味合いが変化するのが特徴です。

『友好的買収』は、お互いの会社が合意した上で実行される買収です。買い手側が相手企業と話し合い、買収の方法やスケジュール、今後の経営方針などを決めます。

一方、買収される側が反発している場合、買い手が発行済株式の過半数を取得する『敵対的買収』もあります。買収対象となった企業は、株式を取得されないように動いたり、別の友好的な企業に買収してもらったりと防衛策を講じます。

敵対的買収は、買収される側の反発によって時間やコストがかかるケースがほとんどです。買い手は友好的買収によって、スムーズに話を進められるのが理想です。

買収とM&Aの違い

買収は上記のように、特定の企業が他の企業を支配するため、一定数の株式を取得したり、事業を買い取ったりすることを指します。

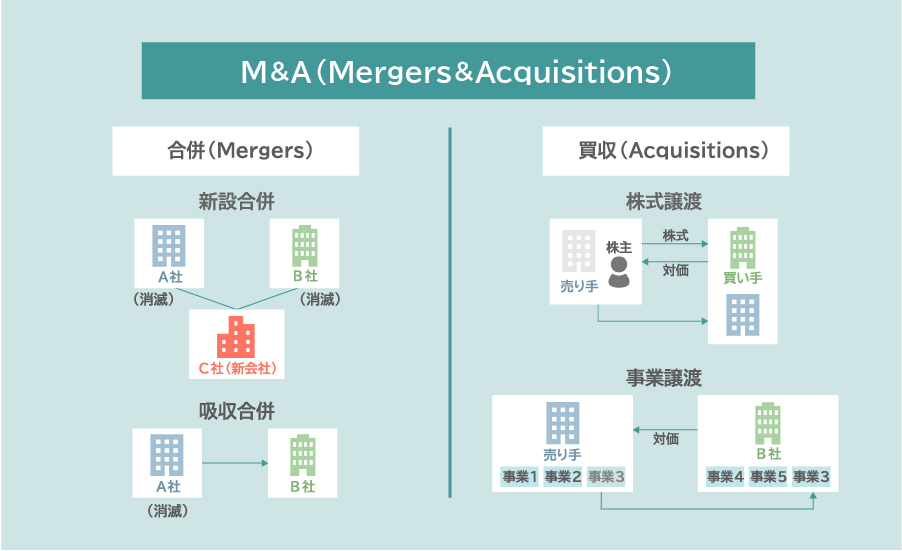

それに対してM&Aとは、企業の『合併(Mergers)』と『買収(Acquisitions)』を指す用語のため、買収はM&Aの一種という位置づけです。

ただし下図のように、広義のM&Aには、合弁会社(ジョイントベンチャー)の設立をはじめとした資本提携も含まれる場合もあります。

また、M&Aには該当しないものの、企業同士の業務提携や共同開発なども、企業間提携の一種です。ここで大まかな違いを押さえておきましょう。

企業買収の流れ

企業買収のプロセスは複雑ですが、大きく分けると「①検討・準備」「②交渉」「③最終契約」「④統合」の4段階で進みます。

各フェーズには専門的な知識や慎重な判断が求められるため、それぞれの段階で何を行うべきかを正確に理解しておくことが、買収を成功に導く鍵となります。

企業買収の流れ①:検討・準備フェーズ

検討・準備フェーズは、企業買収の成功を左右する最も重要な初期段階です。

この段階では、買収の目的を明確にし、自社の戦略と照らし合わせて計画を立てます。

M&Aの専門家を選定し、どのような企業を、どの手法で買収するのか、大枠の方向性を固めることが主なタスクとなります。

M&A戦略と目的の明確化

まず初めに、「なぜM&Aを行うのか」という目的を具体的に定義します。

例えば、新規市場への参入、既存事業の強化、技術や人材の獲得など、自社の課題や成長戦略に沿って目的を明確化します。

この目的が曖昧なままでは、適切な買収対象企業の選定が困難になるだけでなく、買収後の統合プロセスで混乱が生じる原因となります。

M&Aの専門家(弁護士・会計士など)の選定と相談

企業買収には、法務、財務、税務など高度な専門知識が不可欠です。

そのため、M&Aの経験が豊富な仲介会社、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)、弁護士、公認会計士などの専門家を選定し、協力を仰ぐことが一般的です。

専門家を早期に選びパートナーとすることで、プロセスを円滑に進め、リスクを減らせます

買収対象企業の条件設定

M&Aの目的が明確になったら、次はその目的を達成するために、どのような条件を持つ企業を買収対象とすべきかを具体的に設定します。

事業内容や規模、財務状況、技術力、企業文化、所在地などから理想的な企業の条件をリストアップします。

この条件設定が、後の候補先選定の重要な基準となります。

買収スキーム(手法)の検討

どのような手法で買収を行うか(スキーム)を検討します。

代表的なスキームには、対象企業の株式を取得する「株式取得」、特定の事業のみを譲り受ける「事業譲渡」、会社を分割してその一部を承継する「会社分割」などがあります。

選ぶスキームによって手続きの難易度や税務、従業員の処遇が変わるため、M&Aの目的や企業の状況に応じて最適な手法を選びます。

企業買収の流れ②:交渉フェーズ

検討・準備フェーズで固めた戦略に基づき、具体的な買収候補先を探し、交渉を進めていくのが交渉フェーズです。

候補先のリストアップから始まり、秘密保持契約の締結、トップ同士の面談を経て、基本的な条件について合意を形成するまでの一連のプロセスが含まれます。

買収候補先の選定(ロングリスト・ショートリストの作成)

設定した条件に基づき、買収候補となる企業を探します。

従来はM&A仲介会社や金融機関のネットワークに頼ることが主流でしたが、近年ではオンラインのM&Aプラットフォームも有力な選択肢となっています。

M&Aプラットフォームを活用することで、地域や業種を問わず幅広い候補先から効率的に情報を収集でき、コストを抑えられる可能性もあります。

これらの手法を組み合わせ、候補企業のリスト(ロングリスト)を作成し、事業内容や財務状況などの公開情報を基に分析します。

その後、優先度の高い企業を数十社に絞り込んだリスト(ショートリスト)を作成します。

ノンネームシートによる候補先への打診

ショートリストの中から特に有力な候補先に対して、M&A仲介会社などを通じて打診を行います。

この際、買い手企業が特定されないよう、企業名や具体的な事業内容を伏せた匿名の資料(ノンネームシート)を用います。

売り手企業は、このノンネームシートを見て、交渉を進めるかどうかを初期的に判断します。

秘密保持契約(NDA)の締結

売り手企業が交渉に興味を示した場合、より詳細な情報を開示する前に、秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を締結します。

これは、交渉過程で知り得た相手企業の内部情報や交渉の事実そのものを、外部に漏らさないことを法的に約束するものです。

M&Aの交渉において、非常に重要な契約となります。

企業概要書(IM)の開示と検討

NDA締結後、売り手企業は事業内容や財務状況、組織体制をまとめた「企業概要書(IM:Information Memorandum)」を買い手に開示します。

買い手企業は、このIMを精査し、自社の買収戦略との適合性や、買収によって期待できるシナジー効果などを詳細に分析・検討します。

トップ面談の実施

IMの検討を経て、買収への意欲がさらに高まった段階で、買い手と売り手の経営トップ同士による面談が実施されます。

トップ面談では、経営理念や企業文化、事業の将来性、経営者の人柄など書面では分からない点を確認し、信頼関係を築きましょう。

意向表明書(LOI)の提出

トップ面談などを通じて、買収の意向が固まったら、買い手企業から売り手企業に対して「意向表明書(LOI:Letter of Intent)」を提出します。

LOIには、現時点での買収希望価格、買収スキーム、今後のスケジュール、デューデリジェンス(後述)の実施範囲などを記載します。

通常、この時点では法的拘束力はありませんが、交渉の方向性を揃えるために重要な文書です。

基本合意書(MOU)の締結と独占交渉権の設定

LOIの内容を基に、買い手と売り手の間で協議を行い、基本的な条件について合意に至った場合、「基本合意書(MOU:Memorandum of Understanding)」を締結します。

この際、買い手企業が安心してデューデリジェンスを実施できるよう、一定期間は売り手が他社と交渉することを禁止する「独占交渉権」を買い手企業に付与するのが一般的です。

企業買収の流れ③:最終契約フェーズ

交渉フェーズで基本的な合意に達した後、買収対象企業を詳細に調査し、最終的な契約を締結するのが最終契約フェーズです。

この段階では専門家によるデューデリジェンス(DD)を実施し、隠れたリスクを確認します。

その結果を踏まえて最終的な買収価格や条件を交渉し、最終契約を締結します。

デューデリジェンス(DD)の実施

デューデリジェンス(DD)とは、買収対象企業の価値やリスクを詳細に調査するプロセスです。

弁護士や公認会計士などの専門家チームを編成し、様々な側面から企業の実態を把握します。

DDによって、帳簿に現れない簿外債務や訴訟リスクなどが判明することもあります。

M&Aの最終判断に欠かせない重要な手続きです。

財務デューデリジェンス

対象企業の財政状態や収益性を詳細に分析します。決算書の正確性、資産・負債の実態、キャッシュフローの状況などを調査し、将来の事業計画の妥当性を評価します。

法務デューデリジェンス

契約関係、許認可、知的財産権、訴訟、コンプライアンス体制など、法的な観点からリスクがないかを調査します。企業の定款や登記、重要な契約書などが主な調査対象となります。

税務デューデリジェンス

過去の税務申告が適正に行われているか、税務上の繰越欠損金の有無、潜在的な税務リスクなどを調査します。買収スキームが税務に与える影響も検討します。

人事デューデリジェンス

従業員の労働条件、人事制度、労務関連の紛争リスク、キーパーソン(重要な従業員)の退職リスクなどを調査します。買収後の人事制度統合に向けた課題も洗い出します。

ITデューデリジェンス

情報システムの状況、セキュリティ、ライセンス契約、システムの陳腐化リスクなどを調査します。買収後のシステム統合にかかるコストや期間を把握する目的もあります。

ビジネスデューデリジェンス

対象企業の事業内容、市場での競争優位性、顧客基盤、サプライチェーン、将来の成長性などを分析します。買収によって期待できるシナジー効果を具体的に評価します。

デューデリジェンス結果に基づく最終条件交渉

デューデリジェンスで判明した問題点やリスクを基に、買い手と売り手の間で最終的な条件交渉を行います。

例えば重大な簿外債務が見つかった場合には、買収価格の減額を要求したり、売り手側に表明保証(特定の事実の真実性を担保させること)を求めたりします。交渉の結果、M&Aが破談となるケースも少なくありません。

最終契約書(DA)の締結

最終的な条件交渉がまとまれば、合意内容を盛り込んだ「最終契約書(DA:Definitive Agreement)」を締結します。

株式譲渡契約書や事業譲渡契約書などがこれにあたります。

最終契約書は、基本合意書とは異なり、強い法的拘束力を持ちます。

契約内容に違反した場合は、損害賠償請求の対象となる可能性があります。

クロージング(決済と経営権の移転)

最終契約書で定められた前提条件がすべて満たされた後、買収代金の決済と、株式や事業資産の引き渡しが行われます。

この一連の手続きを「クロージング」と呼びます。

クロージング完了時点で経営権が買い手企業に正式に移転し、買収の法的手続きが完了します。

企業買収の流れ④:統合フェーズ(PMI)

クロージングによって法的な手続きが完了しても、M&Aが成功したとは言えません。

買収によって期待したシナジー効果を創出するためには、両社の経営方針、業務プロセス、組織文化などを融合させる「統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)」が不可欠です。

PMIの成否が、M&Aの最終的な成功を決めると言っても過言ではありません。

PMI(経営統合)計画の策定

PMIはクロージング後に始めるのではなく、最終契約の交渉段階から計画的に準備することが重要です。

経営体制、業務プロセス、人事制度、ITシステム、企業文化など、多岐にわたる領域で統合計画を策定します。特に、統合後100日間で達成すべき目標を定めた「100日プラン」を作成することが一般的です。

PMIの実行(100日プランなど)

クロージング後、速やかに策定したPMI計画を実行に移します。特に初期段階である100日プランは、従業員の不安を払拭し、統合の方向性を明確に示す上で非常に重要です。

経営陣がリーダーシップを発揮し、従業員と連携しながら計画を実行することが求められます。

経営体制・業務プロセスの統合

役員体制や組織構造、意思決定プロセスなどを一本化します。

また、購買、生産、販売、経理といった各業務プロセスについても、重複をなくし、より効率的な方法へと統合・最適化を図ります。

人事制度・企業文化の統合

評価制度や報酬体系、福利厚生といった人事制度の統合は、従業員のモチベーションに直結するため、特に慎重に進める必要があります。また、異なる企業文化を持つ従業員同士が一体感を醸成できるよう、ビジョンや価値観の共有を促進する施策も重要です。

ITシステムの統合

会計システムや人事システム、顧客管理システムなど、両社で利用しているITシステムを統合します。システムの統合には多大なコストと時間がかかる場合があるため、計画的な移行が求められます。

関係者への情報開示

PMIを進めるにあたり、従業員、取引先、顧客、株主といったステークホルダーに対して、適時適切に情報開示を行うことが重要です。

特に従業員に対しては、統合の目的や今後の方向性を丁寧に説明し、不安を取り除くことで、人材の流出を防ぎ、円滑な統合を促進します。

企業買収の代表的な手法(スキーム)

買収の形態は一つではありません。株式会社を買収する場合は株式の取得が一般的ですが、ほかにも買収のスキームがあります。代表的な手法を確認しておきましょう。

株式取得

買収する企業の株式を取得するには、いくつかの方法があります。

一般的には、発行済株式を買い手に譲渡する「株式譲渡」が用いられます。

また、新たに株式を発行して買い手に割り当てる「新株引受」も採用されることがあります。

また、買い手が買収先の企業を完全に支配したい場合には、『株式交換』または『株式移転』が用いられるケースがあります。買収側が相手の株式を全て交換取得することで、100%の完全支配と子会社化が可能です。

その他に TOB(公開買付)やMBO(経営陣による買収)といった方法もあります。

TOBは公開買い付けの手法で、株式を売ってくれる株主を募ります。

MBOは自社役員による株式の買い付けです。

事業譲渡

事業譲渡は、売り手企業の事業の一部または全部を買い手に譲渡する方法です。

特に売り手が複数の事業を行っており、一部の事業だけを売却したい場合によく採用されるスキームです。

多くの場合、会社を丸ごと売却するわけではないため、事業を譲渡しても売り手側の企業はそのまま残ります。売り手企業は事業を売却した代金を受け取り、利益として計上する仕組みです。

譲渡対象は事業全体に限らず、土地・建物といった有形資産や、ノウハウなどの無形資産も含まれます。

売り手の事業譲渡の利益は、売り手の主体者である会社に入るので法人税の課税対象です。

会社分割

会社分割は事業を分割して別の企業に承継する方法で、『吸収分割』と『新設分割』があります。前者は買い手企業へ事業の権利を包括的に移すやり方で、後者は新しく設立した企業に包括的に権利を移します。

吸収分割では、承継する企業が対価として株式や金銭をもとの会社に渡します。

新設分割では、新設会社の株式を発行して対価とします。

株式を対価にする場合は、子会社化やグループ企業同士の事業承継を目的としているケースが多くなります。事業の一部を他社に売却する際には、金銭でやり取りされるのが一般的です。

企業買収の各スキームの方法と手順

買収の代表的なスキームである『株式取得』『事業譲渡』『会社分割』について、それぞれの手順を簡単に解説します。概要と具体的な手続きを理解した上で、最適なスキームを選択しましょう。

株式取得の手続き

買収する企業の株式を取得する場合、上場企業か非上場企業かによって方法が異なります。

上場企業の場合

上場企業であれば株式は公開されているので、売り手と買い手の双方の合意で買収が実行される場合は、『TOB(株式公開買い付け)』が主に利用されます。

TOBでは、買収先の企業の株式を保有している株主に対し、買い付けの期間や株式数、価格などを告知し、売却を呼びかけます。株式を売却してもよいと考える株主は、証券取引所を通さずに買い手企業に株式を売却します。具体的な流れは以下を参考にしましょう。

非上場企業の場合

一方、非上場企業は株式譲渡の手続きを経るのが一般的で、多くの場合、譲渡制限付き株式を買い手企業に譲渡します。譲渡制限を付ける理由は、株式が予期せぬ相手に保有される事態を避け、経営権の分裂を防ぐためです。

譲渡の手順としては、まず事業を譲渡する非上場企業のオーナーが、株主総会や取締役会に対して株式譲渡承認請求を行います。

請求が承認されると、株式の譲渡人と譲受人である買い手企業との間で株式譲渡契約が締結されます。その後、株主の名義が買い手企業に変更されると、譲渡手続きは完了です。

事業譲渡の手続き

事業譲渡の流れは株式譲渡と大きく変わりません。

候補先のリストをもとに条件を絞り込み、相手先を選定することから始まります。

買収したい企業が決まった後は、当事者同士で面談をして、事業譲渡の範囲や価格を定めた『基本合意書』を締結する流れです。

ただし、一切の権利義務を包括的に譲り受ける株式譲渡とは異なり、事業譲渡は『個別承継』です。引継ぐ債権や債務が選択できる分、事前調査は入念に行う必要があるでしょう。その後、取締役会の決議などを経て譲渡契約を結びます。

会社分割の手続き

会社分割の場合、まずは分割される企業と事業を承継する企業とで、分割契約を結ぶ必要があります。取締役会を設置している場合は、事前に承認を得ておかなければいけません。

分割契約の内容には、分割資産や債務、雇用契約などの権利義務関係や、承継する株式、効力の発生日などが含まれます。

その後、取締役会の決議や株主総会の特別決議を経る必要があります。

債権者から異議申し立てがあった場合の対応も求められます。

会社分割の仕組みや押さえておくべきポイントに関しては、以下の記事でも解説しています。こちらを参考にしてください。

買収の目的は何か?

買収の目的は、最終的には企業の競争力を強めることですが、買い手側にとっては複数の理由が絡み合う場合もあるでしょう。買収の主な理由としては、以下のものが挙げられます。

経営資源を獲得するため

安定した利益を上げる事業体として、すでに確立されている企業を買収すれば、その企業が所有する経営資源を全て買い手が使えるようになります。オフィスや工場などの有形の資源だけでなく、売り手企業が培ってきたノウハウや従業員も手に入ります。

これから新たな領域に進出しようと考えている企業や、自社の競争力を強めようとしている場合に役立つでしょう。

同じ分野で事業を営む企業を買収する場合、工場の拡大や商品ラインナップの拡充も可能です。

経営資源が少ない企業でも、買収を重ねることで事業の幅を広げられます。

十分な資金があれば、これまで経験のない分野にも進出できるでしょう。

実際、買収した事業分野に新たに参入したり、経営の多角化のために事業買収をしたりする企業は多くあります。

組織再編のため

複数の事業の一元化や、ノウハウの統合による競争力強化などのために、組織再編を図る目的で買収に踏み切る場合もあります。

二つの会社がグループ企業になることで、人事異動や経営資源の移動がスムーズになるでしょう。事業部の統合も可能です。

また、企業としての規模が大きくなると、一つの事業だけではリスクが伴います。例えば旅行業が下火になった場合、旅行業のみを生業としていると、経営が立ち行かなくなる可能性があります。

極端な例ではありますが、複数の事業を展開していれば、一つの事業の業績が下がったときに他の事業でカバーできます。大企業が買収に踏み切る場合は、経営リスクの低減を目的とすることも少なくありません。

企業を買収するメリット

買収によって事業を拡大するための時間の節約や、競争優位性を高める効果などが期待できます。買収のメリットを最大化するには、相手企業の選定や企業価値の確認が欠かせません。まずは、買収における一般的なメリットを見ていきましょう。

事業同士のシナジーが発揮できる

買収した事業と自社の既存の事業とを組み合わせることで、相乗効果(シナジー)による生産性のアップや事業の効率的な成長が期待できます。

不足している経営資源を獲得でき、弱みを克服できるのもメリットです。

シナジー効果を高めるには、相手企業の選定が重要です。自社の強みや得意領域を活かせる分野を対象にする必要があります。

赤字の企業を買収する際には、譲渡金額を低く抑えられる場合が多いですが、将来的に黒字に転換できるのか慎重に判断しなければいけません。

経営のリスクを分散できる

企業は継続的に成長し、利益を生み出していく必要があります。しかし、単一の事業のみを営んでいる場合、成熟期以降の事業では成長がほとんど見込めず、徐々に生み出せる利益が小さくなっていきます。

また、環境や時代の変化などで、経営の屋台骨が揺らいでしまう可能性もあるでしょう。そういった経営上のリスクを買収によって軽減できます。

自社と異なる業界の企業を買収した場合、事業の多角化により、新たな市場が開拓できます。収益の柱を二つ、三つと増やすことで、経営の安定化が見込めるほか、事業や製品のライフサイクルにおけるリスクの分散も可能です。

また、買収による技術やノウハウの獲得によって、自社の弱点の穴埋めや既存事業の強化ができるのも大きなメリットです。売り手側の顧客リストや仕入れ先リストが手に入れば、よりスピーディーに事業を拡大できるでしょう。

スケールメリットを獲得できる

同じ分野の企業を買収する場合でも、効率的に既存事業の拡大が可能となり、スケールメリットを獲得できます。M&Aを活用したスピーディーな成長戦略の実行により、業界トップレベルの地位を確立した企業は少なくありません。

ライバル企業を買収することで、市場競争に勝ち残る戦略を選択する企業は多く、収益力の低下した企業が、業界トップ企業に売却を持ちかけるケースもあります。

時間とコストを節約できる

自社で一から新規事業を立ち上げるとなると、どうしても準備に時間がかかります。物理的な資源だけでなく、人員の確保も必要でしょう。新たな知識の習得も求められます。

しかし、当該分野の企業を買収することで、物資や人員の確保が簡単にできるようになり、時間の節約につながるでしょう。買収にコストはかかるものの、将来にわたってそれ以上のリターンを得られる可能性があります。

ただし、新規事業の立ち上げにかかるコストと買収にかかるコストを比較した上で、どれぐらいの期間で投資費用を回収できるか、試算してみることが大事です。買収に失敗する例も多いので、事前調査と費用対効果による慎重な判断が求められます。

企業を買収する際の注意点

買収には注意すべき点もあります。選択を誤ると買収のメリットを活かせないばかりか、大きな損失を被る結果になりかねません。企業の買収では、以下のリスクがあることを、よく認識しておく必要があります。

買収先との不和や人材の流出

敵対的買収を選択した場合は、相手企業との間に軋轢が生まれやすくなります。無理に買収を強行しても、事業の統合がうまく進まないケースが多いでしょう。経営陣同士の話し合いがうまく進まない場合には、買収を断念する必要もあります。

また、たとえスムーズに買収が成立した場合でも、注意すべき点はあります。買収される企業に勤めている従業員は、労働条件が大きく変わる可能性があるため、優秀な人材が離職する恐れがあります。

さらに望まない人事異動によって、一時的にせよ仕事の生産性が落ちたり、モチベーションが低下してしまったりする従業員が出るかもしれません。

簿外債務や偶発債務の発覚

企業の買収にあたっては、相手の会計帳簿をチェックして債務を確認するのが一般的です。しかし、帳簿に記載されていない債務(簿外債務)が存在するケースがあるので、注意しなければいけません。

簿外債務の代表例としては、計上されていない買掛金をはじめ、従業員への未払い給与や残業代、退職一時金などが挙げられます。従業員に支払う金銭や、過去のトラブルによる債務が残っていないかは、事前にしっかりと確認しておきたいポイントです。

また、買収の段階では予期しなかった債務が発生するリスクもあります。過去に販売した商品のリコールや取引先・従業員からの損害賠償請求などの偶発的な債務です。買収後に予期せぬ費用負担が発生する可能性がないか、事前によく調べておく必要があります。

「のれん」の減損リスク

『のれん』とは目に見えない企業的価値のことで、人的資産や数値で表せないノウハウ・ブランドなどが含まれます。買収時の買取価格と企業の純資産評価額に差額が生まれるのは、対象企業の『のれん』が買収価格に上乗せされるためです。

「のれん」とは人的資産やブランド力、ノウハウなど数値化しにくい企業価値を指します。

買収時の買取価格と企業の純資産評価額に差額が生まれるのは、対象企業の『のれん』が買収価格に上乗せされるためです。

想定よりも「のれん」の価値が低く、思うようなメリットが得られなかった場合は、減損損失を計上する必要があります。

事実、高額な『のれん代』を計上したため、買収後に大きな損失を被った企業は少なくありません。

『のれん』の価値が低くなる原因としては、買収後に想定通りの収益が上げられない場合や、人材流出や買収後のトラブルなども考えられます。

買収にかかる費用の相場

企業の買収にかかる費用は、相手企業の価値によって大きく変わります。大まかな費用を把握するために、買収価格の決まり方や、買収の手続きにかかる費用について知っておきましょう。

買収価格はどう決まる?

買収価格はデュー・デリジェンスと企業価値評価、売り手との交渉を基に具体的な価格が決められます。買収価格を算定する方法として、主に『インカム・アプローチ』『コスト・アプローチ』『マーケット・アプローチ』の三つが有名です。

- インカム・アプローチ:買収事業の将来的な収益を予測する方法

- コスト・アプローチ:貸借対照表の純資産の項目を基準にする方法

- マーケット・アプローチ:類似企業の市場価格などと比較する方法

これらのうち、中小企業の場合は、大まかな相場の計算にコストアプローチが用いられるのが一般的です。例えば、対象企業の時価純資産額に、過去2~3年間の営業利益の平均額を合わせた式で計算されます。

買収の手続きにかかる費用は?

買収手続きには上記の事業評価額に加えて、以下のように買収に関わる人の人件費や仲介業者、アドバイザーへの手数料や報酬、税金などがかかります。

- デュー・デリジェンスの費用:小規模な企業買収案件で50万~300万円程度

- 仲介業者に支払う手数料やアドバイザリー費用など:業者によって異なる

- 税金:株式譲渡の場合は買い手はなし、売り手は譲渡所得の20.315%(所得税および復興特別所得税が15.315%・住民税が5%)、事業譲渡の場合は消費税10%(譲渡側は法人税)

M&Aの仲介業者に支払う各種手数料や報酬は業者によって異なり、成功報酬は取引金額に応じて計算されます(レーマン方式)。手続きにかかる費用を全て合わせると、数百万円から数千万円の費用がかかるでしょう。

なお株式譲渡の場合、事業の譲渡側は株券の発行費用がかかる場合もあります。

買収を成功させるためのポイント

買収を成功させるには事前準備が欠かせません。どの企業をどの程度の価格で買い取るのかはもちろん、経営陣同士の話し合いにも時間をかけましょう。企業価値の評価を誤ると、思ったような結果が出ないこともあります。

M&A戦略の明確化

買収の目的を明確にした上で、M&Aの戦略を構築する必要があります。利益を増やしたいのか、経営リスクの分散を考えているのかなどによって、買収すべき企業やそのためのコストが変わるのは当然です。

自社の事業戦略との整合性を前提として、買収によって具体的に何を得るのか、どの程度コストがかかり、そのための予算はどれぐらい用意できるかなどを明らかにして、M&Aの戦略を策定しましょう。入念な市場調査も欠かせません。

買収すれば、企業は自ずと成長するという考え方ではなく、戦略に基づいて慎重に買収する企業を選定する必要があります。

トップ同士の面談をしっかり行う

買収を行う前には、基本的に経営陣同士の面談の場が設けられます。敵対的買収では話し合いが行われないケースもありますが、基本的に面談の時間は長く取り、お互いの考え方や将来のビジョンなどを確認しましょう。

買収の成否は面談時の交渉によっても変わってきます。うまく交渉すれば、買収にかかるコストの節約も可能です。買収後のトラブルや人材の流出も避けられるでしょう。

面談や交渉では、真摯かつ誠実な態度が求められます。条件のすり合わせだけでは同意が得られない可能性も考慮し、相手とよい関係を築きたいという気持ちを持つことが大事です。

買収企業の価値評価は正確に

企業の価値評価を誤ると、買収後のトラブルや損失につながります。単に帳簿を眺めるだけでは、隠れた債務や将来起こりうるリスクに気づけない可能性があるので、不明点や疑問点はしっかりと確認することが大事です。

相手の説明に明確な根拠はあるか、データの裏付けはあるかを確認し、トラブルの兆候がないか見極めましょう。面談や買収手続きを通して、相手の企業を深く知ることが、正しい価値の把握につながります。

買収後のPMIにも注力する

事業譲渡後の統合プロセス(PMI)にも注力しなければ、結局は買収が失敗に終わってしまう可能性が高くなります。クロージング後に慌てて統合計画を策定するのではなく、基本合意書を締結する前後から、ある程度はPMIの指針を決めておきましょう。

PMIはまず、買収した事業をどれぐらいの期間で既存事業に統合するのか検討し、そのための統合計画(ランディング・プラン)を策定します。クロージング後の3~6カ月の間に達成すべきプロセスを明確にして、実行プランに落とし込みましょう。

一般的には『100日プラン』『180日プラン』といったように計画し、やるべきタスクの洗い出しと実行すべきアクションを整理します。

買収後に想定していなかった問題が発生する場合も珍しくないので、臨機応変に対応できる体制にしておくことも大事です。

買収の成功事例

企業買収に成功した事例は、有名企業から中小企業、個人事業に至るまで多くあります。ここでは、特に、買収によって販路の拡大や事業の多角化、新たな顧客の創出に成功した事例を紹介します。

また、以下の記事でも多くの成功事例を紹介しているので、こちらも参考にしてみましょう。

日本たばこ産業(JT)

日本の大手たばこメーカー『日本たばこ産業(JT)』は、1999年に米国の大手たばこメーカー『RJRI』を買収しました。目的は海外での販路を築くためです。

RJRIには、『ウィンストン』や『キャメル』など有名な銘柄がそろっており、当時77億9000万ドルで買収が実行され、JTインターナショナルとして再編されました。

当初は利益が出るまでには数年を要しましたが、明確な目的設定と綿密な計画によって、海外で幅広い販路を構築しています。

楽天

『楽天市場』をはじめ、インターネット関連事業で知られる楽天グループは、買収によって事業を拡大してきた企業です。2004年に『マイトリップ・ネット』を100%子会社化し、旅行予約サイト『楽天トラベル』に事業統合しました。

また、証券会社の『楽天証券』も、『DLJディレクトSFG証券』の買収によって生まれた事業です。2005年には『KCカード』を買収し、楽天カードの発行を開始しています。

現在では、買収で獲得した多くの事業が有名なサービスに成長しています。買収によって事業の多角化を成し遂げた成功例といえるでしょう。

クラウドサーカス

累積導入実績38,000以上のマーケティング・営業支援ツール『Cloud CIRCUS』を提供しているクラウドサーカス社では、2020年にチャットボットのサービスをM&Aによって買収し、新たにツールの提供を始めました。

これまで以上にSaaS事業への投資を加速するため、M&Aによって『Cloud CIRCUS』のサービスラインナップを増やす計画を立てており、シナジーを発揮できるツールやサービスの積極的な買収に乗り出しています。

さらにチャットボットの買収・運用に成功した後には、コロナ禍でオフライン集客の要だった展示会の出展ができない企業のために、オンライン展示会プラットフォームを買収しました。

ユーザーがゲーム感覚で展示会を巡れるサービスを提供することで、コロナ禍で売上げの低迷に悩むクライアントに対して、新規顧客の獲得の場を積極的に提供しています。

企業買収の失敗事例も確認しておこう

買収に成功する企業がある一方で、失敗に終わるケースも少なくありません。失敗といわれた過去の買収事例も紹介します。失敗事例を知ることで、検討中の買収計画が妥当か判断する基準にもなるでしょう。

キリンホールディングス

酒類を含む飲料メーカーの『キリンホールディングス』は、2011年にブラジルのビールメーカー『スキンカリオール』を買収しています。当時の買収価格は3,000億円です。

スキンカリオールはブラジルの大手企業として知られていましたが、その後の景気悪化を受けて業績が悪化しています。買収後に赤字が続き、海外事業としての利益はほとんどない状況です。

数年間は『ブラジルキリン』として経営を続けたものの、結局2017年にオランダの『ハイネケン』に770億円で事業を売却し、大きな損失が生まれました。買収後の予期せぬ状況の変化によって、失敗に終わってしまった事例です。

LIXIL

住宅設備メーカーのLIXILは、2014年に南アフリカの住宅関連会社『グローエ・ドーン・ウォーターテック』を買収しました。

買収自体は無事に完了したものの、グローエの子会社である『ジョウユウ』も同時に取得したLIXILは、翌年同社の不正会計によるトラブルで、大きな損害を出してしまいました。子会社の状況を正確に把握できていなかったことが原因です。

買収前に子会社を含めた企業価値の把握や、面談時の確認ができていれば防げた事例でしょう。特に海外企業の買収は失敗する可能性が高いので、関連会社を含めて徹底した事前調査が求められます。

TRANBIを利用した企業買収の事例

企業買収というと大企業の大規模な取引を思い浮かべがちですが、M&AプラットフォームTRANBI(トランビ)では、中小企業や個人事業主によるスモールM&Aも活発に行われています。ここでは、TRANBIを活用して企業買収を成功させた3つの事例について、課題・活用方法・結果を簡潔にご紹介します。

サラリーマンが半年で企業買収した事例

買収の背景

インターネット広告会社で新規事業企画を担当していたSさんは、起業志向がある一方、ゼロから事業を立ち上げる難しさと、打ち込める具体的なテーマが見つからないことに課題を感じていました。

『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』を契機に個人M&Aを知り、著者のオンラインサロンで一般の会社員や主婦も挑戦している実例に触れて自信を得ました。

TRANBIの活用方法

TRANBIに登録後は、アドバイスを踏まえ交渉数を増やし、予算500万円以下×実店舗に絞って探索。

鎌倉のセルフホワイトニング店は、Google評価やSEOの強さ、競合不在、広告未着手という伸び代から有望と判断しました。

150万円の価格差は交渉で解消しました。資金調達では日本政策金融公庫向けに30枚のプレゼン資料を用意し信頼を獲得し、開示不足は自ら数字を整理して補いました。

面談では未経験を正直に伝え、「人柄を気に入ってもらえたこと」が選定理由となりました

結果

興味を持ってから5か月で成約しオーナーに就任しました。

営業日やブース増設で売上は前月比2.5倍へ。店長が運営・サービス改善、本人が集客・インフラ整備を担う2名体制に。

お金への感覚が磨かれ本業提案の質も向上。

将来は多店舗化と事業再生にも挑戦する展望です。

1ヶ月で成約したスモールM&Aの事例

買収の背景

Sさんは、事業立ち上げの時間を短縮し、リスクを減らす目的でM&Aを検討しました。

「良いものを作るが売りが弱い会社」「IT活用で生産性を高められる会社」との連携で自社の強みを活かしたい一方、当初は探索の軸が曖昧で選別と交渉が難航していました。

TRANBIの活用方法

TRANBIでの探索と交渉を重ねる中で「M&Aの軸」を明確化し、意思決定と差別化が大幅に向上しました。

成約案件は軸に合致し、売り手の誠実さも決め手でした。

小規模ゆえ精緻なDDが難しいため「人」を重視。実名で早期に交渉を申し込み、オンライン面談からわずか1週間後に現地訪問しました。

手土産でのアイスブレイク、質問はリスト化して負担軽減、提案はディスカッション型で背景理解を深めました。

最悪時の最大損失額を見積もるなどリスク管理も徹底。

自治体のIT誘致策等、承継以外の補助金活用も視野に入れ、地域ネットワーク拡大の効果も得ました。

結果

誠実で迅速な対応と明確な軸により、実質1ヶ月で成約。

買収した養殖事業は単体で進めつつ、今後はIT×福祉×養殖を組み合わせ、より強固なモデル構築を目指しています。

スモールM&Aにおける「軸」と「人」の重要性を示す事例です。

遠隔地の企業を買収した事例

買収の背景

四国で旅行代理店を営むMさんは、過去に手放したバス事業を再びグループに取り戻したいと考えていました。

ただし地元での買収は反発リスクがあり、コロナ禍という不確実な環境下での意思決定も課題でした。

TRANBIの活用方法

TRANBIでバス事業を中心に運送・宿泊もチェックしていると、コロナ禍で売却を決断されたバス事業の案件を見つけました。

掲載後に段階的値下げが進み、当初の3分の1になった時点でMさんは交渉に参加しました。,br>

仲介会社と協議し、早期決断を優先して当初提示の8分の1で合意しました。

固定費1〜2年分の追加値引き提案は、売り手が運転資金に充てたい意向を尊重し見送りました。

地元の反発を避け観光需要の拠点を広げるため、あえて遠隔地の甲信越のバス会社を選択。

旅行代理店と隣接業種で業務の勘所が分かっていたことも後押しになりました。

株式譲渡翌日に従業員説明会を開き、時間無制限の相談会を4〜5時間実施。

後日も現地に滞在し業務フローを整備し、給与以外の数値データを全面開示して納得感を高めました。

結果

コロナ禍を「掘り出し物」と捉え、当初の8分の1で甲信越の貸切バス会社を取得しました。

誠実な対話と情報開示で早期に信頼を構築し、志を同じくする部長のリーダーシップも得て、事業は早期に軌道に乗せることに成功しました。

今後は間接部門を四国に集約しつつ、北海道・関東・関西・九州・沖縄など主要観光地に基盤を持ち、人口が残るエリアで安定経営を目指す戦略です。

企業買収の流れに関するよくある質問

Q. 企業買収のプロセスで最も時間がかかるのはどのフェーズですか?

A. 案件によって異なりますが、一般的に交渉フェーズと買収後の統合フェーズ(PMI)に時間がかかる傾向があります。

交渉フェーズでは、候補先の選定からトップ面談、条件交渉、デューデリジェンスと多くのステップを踏むため、数ヶ月かかることが珍しくありません。

統合フェーズ(PMI)は両社の文化やシステムを融合させる段階で、買収目的を果たすために数年かかることもあります。

Q. 企業買収にかかる期間はどのくらいですか?

A. 買収の規模や複雑さ、当事者間の交渉の進捗状況によって大きく変動しますが、一般的には相談を開始してから最終契約の締結(クロージング)まで、半年から1年以上かかるケースが多いです。

検討・準備フェーズに1〜2ヶ月、交渉フェーズに3〜6ヶ月、最終契約フェーズに2〜3ヶ月が目安です。

ただし、これはあくまで一般的なスケジュールであり、より迅速に進む場合もあれば、交渉が難航してさらに長期化する場合もあります。

Q. 買収価格はどのように決まりますか?

A. 買収価格は、専門家による客観的な企業価値評価を基に算定されます。

企業価値評価には、将来の収益性に着目する「インカム・アプローチ」、純資産を基準とする「コスト・アプローチ」、類似企業との比較による「マーケット・アプローチ」など、様々な手法があります。

ただし、これはあくまで理論値です。最終的な買収価格は、この評価額を参考にしつつ、売り手と買い手の間の交渉によって、事業の将来性やシナジー効果への期待値なども加味されて決定されます。

まとめ

企業買収は新たな経営資源の獲得や組織再編など、さまざまな目的で行われます。

買収の方法は株式の取得が一般的ではあるものの、一部事業の譲渡や会社分割が実行されるケースも珍しくありません。買収およびM&Aを成功させるには、明確な目的に基づいた戦略の構築と、相手企業の価値の見極めが必要です。

また、最近ではM&Aプラットフォームの台頭により、仲介会社やM&Aアドバイザーを通さず、M&Aを希望する会社が自ら主体的にM&Aを進める事例が増えています。今までは数百万円から数千万円ほど、かかっていた高額な手数料を支払わなくてもよいのが魅力です。

事業承継・M&Aプラットフォーム『TRANBI(トランビ)』では、数億円規模の大型案件から500万円以下の小規模案件まで多数掲載されています。月額有料プランに入れば成約手数料が不要で何回でも交渉、成約が可能です。

『事業承継・引継ぎ支援センターの最新案件情報』もサイト内でチェックできるため、効率よくM&Aの案件が探せるでしょう。『買いニーズ登録(売り手からのオファー受信設定)』という機能を設定しておけば、売り手からオファーを受けることも可能です。

買収先を検討しているならば、この機会に『TRANBI』を利用してみましょう。